Ce dernier film de Mel Gibson a suscité des polémiques violentes et passionnées. Afin d’éviter les procès d’intention, la première chose à définir est la volonté du réalisateur.

Le premier souci annoncé est un souci historique. « Quand on s’attaque à une histoire aussi connue, et qui fait l’objet d’un si grand nombre d’idées préconçues, la seule option qu’on a, est de respecter le plus fidèlement possible les faits et sa propre façon de les exprimer sur le plan artistique. C’est ce que j’ai essayé de faire » (Mel Gibson, Dossier de presse).

Catholique pratiquant, Mel Gibson est donc persuadé que les Evangiles sont historiques et que les faits qu’ils relatent ont réellement existé. Par conséquent ce sont ces textes qui vont servir de support au scénario.

Voilà qui rappelle certaines critiques dirigées contre le film qui prétendent que Jésus n’a pas existé, ou qu’il était un simple homme qui aurait mieux réussi que les autres. On peut en effet ne pas croire aux Evangiles mais dans ce cas il suffit de ne considérer l’œuvre que comme adaptant un « roman » au cinéma.

Quoiqu’il en soit, Mel Gibson a voulu une transcription la plus fidèle possible des Evangiles : le pari est-il gagné ?

Pour y répondre, il faudrait trouver dans le film quelque chose qui contredise les Evangiles. Or il semblerait que le seul passage qui contredise vraiment l’Evangile soit le reniement de Saint Pierre dans la tourmente d’une nuée d’accusations, au lien que ce soit « paisiblement » au coin d’un feu. Pour certains c’est « un exemple de liberté créatrice prise par le réalisateur afin de donner davantage de corps à l’émotion suscitée par le drame qui se joue en Pierre, le chef des disciples et le futur chef de l’Eglise. » (in Guide de la Passion, Ed. Téqui, 2004).

Faut-il alors lui tenir rigueur de cette licence artistique ? Les spectateurs apprécieront…

Confronté aux inéluctables silences des textes, Mel Gibson a dû combler les vides en s’aidant de deux sources : la tradition d’une part, et les visions des soeurs Catherine Emmerich et Marie d’Agreda d’autre part.

Là encore, on peut ne pas accepter les deux sources comme étant historiques (ce qu’à notre connaissance d’ailleurs personne ne prétend). En pareil cas, soit on déplore qu’un artiste ait le choix de ses muses, soit on accepte les choix de l’artiste et on regarde si l’œuvre est fidèle à sa volonté.

En ce qui concerne la tradition (les clous dans les mains, par exemple, alors qu’ils ne pouvaient être que dans les poignets ; le portement de la croix entière, alors qu’il est vraisemblable que, comme tous les condamnés, Jésus n’a eu que le patibulum à porter), la marge d’interprétation est quasi-nulle, ce qui rend difficilement contestable le travail de Mel Gibson sur ce point.

Quant aux visions des religieuses, la difficulté était de percer le plus profondément possible, au travers des descriptions des voyantes, le mystère qui entoure toute manifestation divine. Mais les descriptions du texte étaient suffisamment précises pour que là encore le réalisateur aliène un peu plus sa liberté d’artiste.

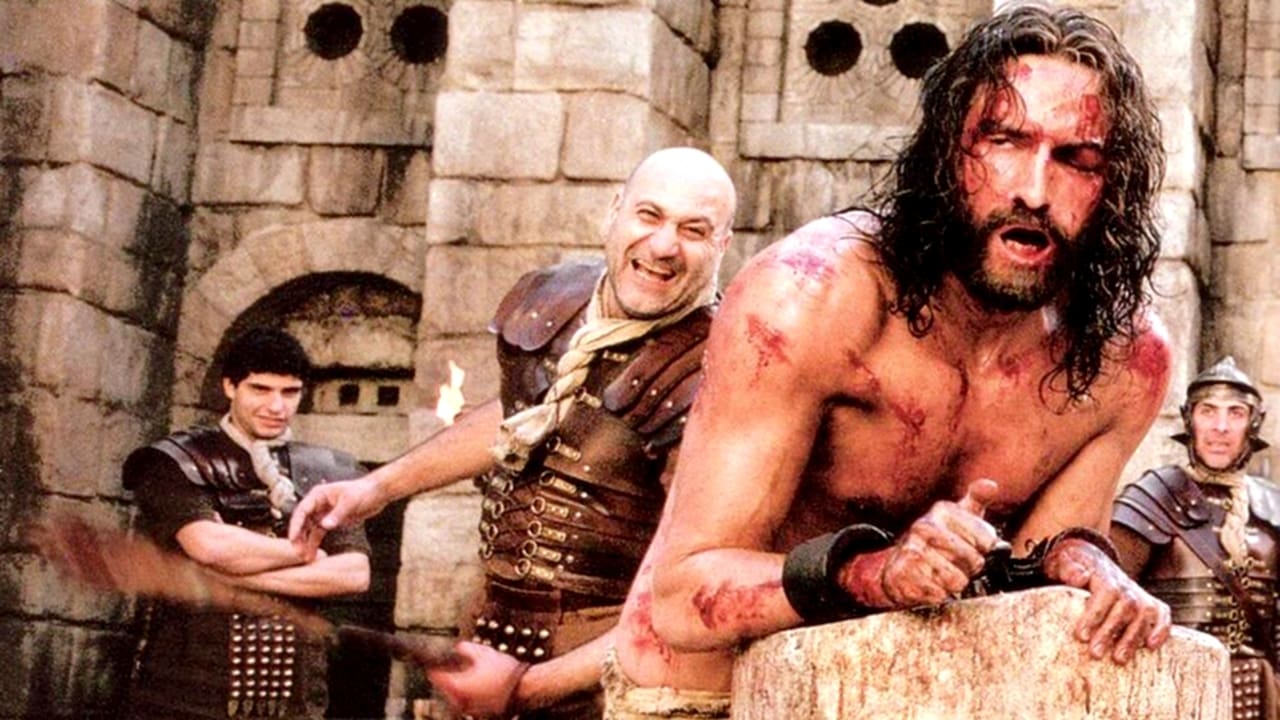

Cette adéquation aux Ecritures pose fatalement la question de la violence du film. On décèle ici la frontière ténue mais réelle qui existe entre l’historicité et le réalisme.

Partant du principe que les Evangiles (et le Suaire de Turin ?) sont historiques, Mel Gibson transcrit les atroces souffrances que Jésus aurait endurées. Pour Gibson, ces souffrances sont historiques mais sont-elles pour autant réalistes ?

Eliette Abecassis, dans l’ émission Cultures et Dépendances de France 3, le 7 avril 2004, s’indignait de ce que Jésus n’aurait jamais pu monter au calvaire avec de telles souffrances.

Cette indignation est partagée par bon nombre de « penseurs », même chez les catholiques.

Là encore, foi et raison peuvent se marier sans difficulté pour corroborer la réalité des supplices. En effet, soit on ne croit pas que Jésus est Dieu (et le débat est alors infini puisque personne n’a en main les paramètres permettant de déterminer avec exactitude quel était le seuil de résistance physique de Jésus, inévitablement fonction des circonstances, du corps et même de la force psychologique du Christ), soit on le croit et résonne alors la phrase du prophète : « De la plante des pieds au sommet de la tête, il n’y a plus rien en lui de sain : ce n’est que blessures, meurtrissures, plaies vives » (Isaïe, Chap. I, 6).

Le théologien envisagera par ailleurs la question de l’union hypostatique en comprenant qu’à travers Jésus, la vie n’est jamais celle d’un simple homme. « De même que, chez un homme ordinaire, le corps est mû par l’âme, et l’appétit sensible par l’appétit rationnel, de même, chez le Christ Jésus, la nature humaine était mue et régie par la nature divine. » (Saint Thomas, in Somme théologique, Ia Pars, q.19, a.1). Pour un chrétien il va donc de soi que la résistance physique du Christ était « extraordinaire » au sens étymologique du terme.

A cheval sur la science et la Foi, le Suaire de Turin vient révéler aux croyants les traces extrêmement précises des tourments endurés par Jésus, dont certains vont même jusqu’à affirmer que Mel Gibson « est en dessous de ce que l’on déchiffre sur cette précieuse relique » (Maxence Hecquard, Directeur de la Revue du Linceul de Turin, cité par l’abbé Guillaume de Tanouärn, in Pacte n°84, 26 mars 2004).

Quelle difficulté y aurait-il dès lors pour le croyant de pénétrer à travers le film de Mel Gibson les écrits des deux voyantes, qui décrivent une pluie d’atrocités tombant sur la personne du Christ ?

Il apparaît donc que l’historicité se double d’un réalisme traduit par un nombre de sévices aussi élevé que pertinent, c’est-à-dire exempt de toute gratuité contre-artistique.

En outre certains ont vu dans ce film une multitude de symboles, tous plus fins les uns que les autres et dont la paternité volontaire serait attribuée à Mel Gibson. Quoique certains soient désirés et revendiqués par l’artiste (comme l’association entre la Cène et le sacrifice du Christ, fusionnés dans l’Eucharistie), la prudence commande de n’en présenter la plupart que comme des interprétations personnelles certainement très belles mais n’ayant rien à voir avec la volonté réalisatrice.

En fait, il semblerait que la plupart des symboles soient à peine dévoilés pour que chaque âme se sente touchée à sa façon. Ainsi, par exemple, qui ne s’est posé la question du bébé hideux dans les bras de Satan pendant la scène de la flagellation ? S’agit-il d’une figure de l’humanité déchue ? De l’antéchrist ? Le silence du dossier de presse prête à penser que Mel Gibson a voulu effleurer l’abstraction de l’art, en aiguillonnant la subjectivité de chaque spectateur, enclin à ne découvrir dans cette scène que ce à quoi son expérience spirituelle lui donne accès.

Dans le même ordre d’idée, on peut citer le serpent écrasé à la tête par Jésus au jardin des oliviers ou les gros plans sur l’oiseau perché sur la croix du mauvais larron.

Là encore il s’agit d’un choix artistique qu’on ne saurait condamner sans renvoyer à une triste époque où les livres flambaient pour n’avoir pas respecté les consignes d’une quelconque intelligentsia.

Quoiqu’il en soit, au vu de la profusion d’interprétations toutes plus belles les unes que les autres qui ont pu fleurir tant sur la toile que dans les revues, il semblerait que ce symbolisme porte un fruit qui dément formellement et en toute objectivité les accusations de haine prêtée aux panégyristes du film.

Mais la réussite de la réalisation ne doit pas masquer l’insuffisance artistique de certaines scènes.

Ainsi en est-il du ralenti montrant Pierre tranchant l’oreille d’un des serviteurs venu l’arrêter, dont on pourrait penser qu’il témoigne d’une impuissance à faire comprendre autrement la situation au spectateur (par le jeu des acteurs, par exemple).

La scène de résurrection prend par ailleurs des airs de Terminator dont l’américanité n’a pu que malencontreusement fêler le recueillement des salles françaises.

D’aucuns pourront enfin regretter la présence d’une musique trop envahissante, qui n’a pourtant souvent pas su inspirer à ceux qui la dénoncent un souvenir fatigué des scènes qu’ils auraient préféré plus nues. Question de goût…

Si l’historicité et le réalisme sont bien les composantes de la du film, l’opportunité de la démonstration réaliste relève d’un débat supérieur : celui de la moralité de l’œuvre. Si un acte sexuel est par exemple méritoire dans un couple légitime, il va de soi que montrer cet acte à l’écran pose la brûlante question de sa pertinence.

Y aurait-il eu quelque indécence à montrer aussi crûment ce que le Christ aurait enduré pendant la passion ? Ne faudrait-il pas préférer le dépouillement d’un Pasolini oud’un Rosselini à l’hémoglobine d’un Gibson (« Il y a moins de grâce dans toute La passion du Christ de Mel Gibson que dans un seul plan de l’Evangile selon Saint Matthieu de Pasolini » Le Monde) ?

En réflexion préliminaire, il faut noter que la réponse est en partie dans la question, car la préférence n’est pas la reconnaissance du bien, mais celle du mieux : préférer Pasolini n’est pas condamner Gibson.

Alors faut-il jeter la pierre à Gibson ?

Ainsi que l’affirme Saint Thomas, « Le théologien considère les actes humains en tant qu’on y trouve du bien et du mal, du meilleur et du pire ; or nous verrons que cette diversité tient aux circonstances » (Ia IIae, art. 2, question 7). La Passion ne doit donc pas être considérée en elle-même mais dans son contexte. Elle n’est pas du temps du Code Hays, mais de celui des Soldat Ryan, ou des Orange Mécanique. Elle est dans le siècle du réalisme outrancier, où des écrans se répand au grand prétexte de « la vérité à tout prix » une nappe gluante de violence et de sexe noyée dans des bandes sonores dont le fracas est à mille lieux de la paisible tourmente où le sauveur resplendit de souffrance. Habitué à la violence sensuelle et vengeresse, le spectateur lambda ne peut qu’être décontenancé par le massacre injustifié d’un Dieu fait homme qui, plutôt que de venger un droit qui n’a jamais été meilleur, préfère être conduit à l’abattoir par amour pour les hommes qui le persécutent. Quand La Passion montre le déchaînement des hommes contre un agneau sans aucune rancune, la plupart des films contemporains ne montre les tourments d’un innocent que pour annoncer la vengeance impitoyable d’un héro qu’on fera passer pour intègre.

C’est donc un fait que le film ne trempe pas dans cette violence malsaine, mais bien plutôt dans une violence transcendée. L’est-elle seulement pour les chrétiens ? Dire cela, c’est réduire le message évangélique aux seuls chrétiens. Le message de la violence supportée par amour pour l’autre n’est-il pas ce que le Christ est venu annoncer aux défenseurs invétérés de la loi du talion ? Qui était chrétien quand le Christ délivrait son message évangélique, ce même message que le film revendique ?

On a accusé Mel Gibson d’avoir occulté la quintessence de ce message. Puisque l’écoute est le début de la tolérance, écoutons-le : « Mon plus grand souhait est que le message de cette histoire de courage et de sacrifice extraordinaires puissent inspirer la tolérance, l’amour et le pardon. Il ne fait aucun doute que le monde dans lequel nous vivons a besoin de ces sentiments. » (in Dossier de presse).

Avant même de se demander si la violence du film était légitime, il fallait donc bien considérer que cette violence sort des sentiers battus par le cinéma hollywoodien.

Mais même transcendée la violence doit-elle être dépeinte de cette façon sur la pellicule ?

Il est en effet certain que le meilleur conseil qui puisse être prodigué aux âmes sensibles est celui de l’abstention. Pourtant « n’est-il pas paradoxal, ainsi que le note le Communiqué des évêques de France, qu’un film sur Jésus ne puisse être montré à des enfants ? »

La première remarque à faire est que beaucoup de choses vraies ne doivent pas être décrites à des enfants. On ne parle pas de l’enfer à un enfant comme on en parle à un adulte. Même avant La Passion, on ne parlait pas des souffrances du Christ à un enfant comme on en parlerait à un adulte. Cette remarque peut être étendue tout aussi sûrement aux choses profanes. On ne décrit pas les tortures nazis à un enfant comme on a pu le faire lors du procès de Nuremberg (n’en déplaise à certains instituteurs traumatisants). On n’explique pas à un enfant comment il a été conçu comme on peut le faire pour celui qui a acquis la maturité suffisante pour imprégner d’amour

la beauté de l’acte sexuel (n’en déplaise aux mêmes).

La description crue de la Passion du Christ doit donc être réservée à un public averti. Il est des gens qui, sans être enfants, peuvent ne pas se sentir prêts à voir de telles atrocités (réserve légitime sous la double condition d’être animé par une véritable humilité, et de la conscience que, comme pour une retraite, les mauvais prétextes feront toujours belles figures). Chacun est maître de sa personne. Mais la question qui se dessine alors est celle de savoir si même un public averti peut tirer profit d’un tel déferlement de violence.

En réalité, ce n’est pas la violence elle-même mais le vécu de celle-ci qui pourrait apporter un profit. Face à la violence, l’homme se livre à elle ou se défend. S’il opte pour la dernière réaction, vont s’élaborer des mécanismes de défense qui pourront prendre de multiples formes :

* Le non-croyant se trouvera face à une alternative de rejet (en se répétant par exemple que cela n’a jamais existé, ou en se rangeant au côté des bourreaux en dénonçant l’aspect irritant d’un homme qui croit dire des vérités dans un discours dépouillé de toute séduction rhétorique) ou d’acceptation (il admirera alors l’abnégation d’un homme qui va jusqu’à mourir pour un message auquel il croit).

Il va de soi que le film ne s’adresse qu’aux personnes susceptibles d’avoir le dernier type de comportement. « Avec ce film, j’ai voulu créer une œuvre d’art appelée à durer, et stimuler une réflexion profonde chez les gens qui verront ce film, quelle que soit leur origine » (Mel Gibson, in Dossier de presse). Autrement dit : on accepte ou on refuse le message, mais si on le refuse, on ne va pas le reprocher à Mel Gibson !

* Les croyants qui ont la maturité suffisante pour voir le film ne pourront quant à eux, s’ils sont authentiquement chrétiens, que suivre la prescription du Christ lui-même : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce lui-même, qu’il porte sa croix chaque jour, et me suive. » (Luc, 9, 23). Car la passion, pour le catholique, a valeur d’exemple. « Si Notre-Seigneur eût connu pour nous un autre moyen de salut, préférable à celui des souffrances, il nous l'aurait indiqué ; mais, en marchant devant nous avec sa croix sur les épaules, il nous a montré que, le meilleur moyen pour parvenir au salut, c'est de souffrir avec patience et résignation; et il a voulu nous en donner lui-même un exemple dans sa personne. » (Saint Alphonse-Marie de Liguori, Considérations sur la passion, Chapitre XI).

Cette observation en appelle d’autres.

D’abord elle explique qu’il ne soit pas gênant de faire un film sur la seule Passion du Christ, tant que les souffrances n’occultent pas la cause finale de ces dernières, à savoir le salut des hommes. D’où, d’ailleurs, les nombreux flash-back scandant le film et remplissant la double fonction de relâcher un peu la tension qui étreint le spectateur et d’expliquer le message d’amour porté par le Christ (cf. le sermon sur la montagne). Là encore Mel Gibson ne mâche pas ses mots : « j’ai vraiment voulu exprimer l’ampleur de ce sacrifice, dans toute son horreur. Mais je souhaitais également faire un film ponctué de grand lyrisme, de beauté et d’amour inconditionnel, parce qu’en fait, c’est ce dont il s’agit : une histoire de foi, d’espoir et d’amour. A mon avis, c’est la plus belle histoire que l’on puisse jamais raconter. » (in Dossier de presse).

Ensuite on peut se demander comment les chrétiens pourraient haïr les bourreaux du Christ si Ce dernier leur donne l’exemple d’un Dieu fait homme pardonnant ? Non seulement nulle part dans le film il n’est question de révolte de Jésus contre ses tortionnaires, mais il s’agit même du contraire puisque lors de son arrestation, le Sauveur va guérir miraculeusement l’oreille d’un garde.

Comment dès lors reprocher au film de fomenter une haine anti-juive (d’autant plus, comble du ridicule pour les défenseurs de cet argument, que dans le film les bourreaux sont à la fois juifs et romains, tandis que les victimes, elles, sont juives).

Sauf à confondre anti-judaïsme et anti-sémitisme… Toute personne qui ne croit pas à la religion juive est « anti-judaïste », puisqu’il considère, par définition, que le judaïsme est une religion fausse ou, au moins, que très partiellement vraie. Doit-on les condamner pour autant ?

Une telle confusion pourrait expliquer que tous les juifs ne se soient pas sentis offensés par le film de Gibson. En effet, comme le dit le Père Blais, Directeur du Centre Biblique Har'el, les juifs orthodoxes ont accusé le film avant même sa sortie et sans l’avoir vu, tandis que les juifs réformés ont été beaucoup plus tolérants (article consultable sur le site de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de Laval, Québec).

Certes un argument vient prétendre qu’ « indépendamment de savoir si le film est intentionnellement antisémite, il pourrait être utilisé pour conforter des opinions antisémites. » (Communiqué des évêques de France). Il est certain que ce film peut être utilisé pour conforter ce genre d’opinion, et qu’on peut donc l’interdire sur ce fondement. On peut aussi interdire la diffusion de La vérité si je mens, de Rabbi Jacob, de Anything Else, voire d’Une nounou d’enfer, qui peuvent tous être utilisés pour conforter des opinions antisémites. On peut également prendre ses cachets, faire un gros dodo et réfléchir à deux fois avant de pratiquer avec une légèreté dommageable une censure dont les conséquences peuvent vite devenir terrifiantes. Car si la liberté d’expression trouve sa limite dans l’utilisation frauduleuse que des tiers pourraient faire de cette expression, la parole risque fort d’être censurée (sous peine de sanctions pénales ?) comme elle l’a déjà été aux époques sombres de l’histoire de l’humanité…

Quant à dire que le film fait peser sur les juifs contemporains la responsabilité d’actes accomplis par leurs ancêtres, Michel de Jaeghere répond avec pertinence que « la bizarrerie est qu’on invoque une telle responsabilité pour inviter les chrétiens à la repentance pour les fautes que leurs ancêtres auraient commises. » (Le Figaro, 10 mars 2004).

Une ultime attaque est portée contre le film. Elle est exprimée par le Père Vallin, Secrétaire de la commission doctrinale de la conférence des évêques de France, dans sa Note doctrinale sur La Passion du Christ, film de Mel Gibson : « La croix que l’Eglise célèbre est celle que Jésus a demandé aux disciples de prendre sur leurs épaules pour le suivre et l’imiter. Or le film de Gibson montre la croix inimitable, repoussante, absurde. »

La première surprise vient du fait que l’on peut légitimement se demander quelle croix à « prendre sur ses épaules » ne serait pas repoussante. Qui aurait naturellement envie de porter quoi que ce soit ?

Le père Vallin semble expliquer cela par le fait que « François d’Assise, Jean de la Croix, Maximilien Kolbe n’ont pas embrassé une autre croix que celle de l’amour extrême, la croix glorieuse, la croix de vie. »

S’ils étaient encore en vie, les saints précités seraient-ils d’accord avec ces affirmations ?

« La volonté du Père fut que son Fils béni et glorieux, qu'il nous a donné et qui est né pour nous, s'offrit lui-même par son propre sang, en sacrifice et en victime sur l'autel de la croix; non pas pour lui-même, par qui tout a été fait, mais pour nos péchés, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. » (Saint François d’Assise, in Lettre à tous les fidèles, Deuxième rédaction)

Le fait de s’offrir en sacrifice et en victime est un exemple pour nous tous. Y’a-t-il quelque part trace d’une glorieuse croix de vie ? Saint François d’Assise nous inviterait-il à la repoussante croix sacrificielle ?

Dans le passage qui suit, Saint Jean de la Croix s’arrête tant sur la croix de vie que sur la croix de souffrance.

« Si l'homme, en effet, se détermine à prendre ce joug et à porter cette Croix, s'il se décide résolument à vouloir trouver et supporter par amour pour Dieu toutes sortes de travaux, il trouvera en tous une facilité et une suavité merveilleuse pour suivre ce chemin, dès lors qu'il est dénué de tout et ne désire rien. Mais s'il prétend avoir la moindre propriété dans une chose qui ait rapport à Dieu ou à la créature, il n'est pas dans le dénuement et le renoncement absolu; dès lors il ne peut entrer dans le sentier étroit ni le gravir. Voilà pourquoi je voudrai convaincre les personnes adonnées à la spiritualité que ce chemin qui mène à Dieu ne consiste pas dans la multiplicité des considérations, ni dans les méthodes, les exercices ou les goûts, bien que cela soit, d'une certaine manière, nécessaire aux commençants; mais dans une seule chose indispensable, celle de savoir se renoncer véritablement à l'intérieur et à l'extérieur, et de se dévouer à la souffrance par amour pour le Christ et à la mort complète de soi-même. » (Saint Jean de la Croix, in La montée du Carmel)

Il semble que bien loin d’opposer les deux croix le saint n’en considère qu’une, qu’on ne porte dans la joie qu’à condition « de se dévouer à la souffrance ».

C’est bien l’exemple que nous a laissé le Saint Maximilien Kolbe s’offrant à la fureur nazie à la place d’un père de famille, au coeur de cette croix « absurde » décrite par le Père Vallin, laquelle absurdité ne peut que faire penser à la fameuse déclaration de Saint Paul : « Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Gentils, mais pour ceux qui sont appelés, soit Juifs, soit Grecs, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui serait folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et ce qui serait faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. » (Cor. I, 25).

Ce que le Père Vallin appelle « inimitable », les Saints nous demandent de l’imiter, ce qu’il appelle « repoussant », ils nous demandent de l’aimer, ce qu’il appelle « absurde », ils l’appellent sagesse. Mais il ne faut pourtant pas se formaliser de tels propos, qui sont normaux dans la bouche d’un non-croyant.

La même conception faussée de la croix chrétienne appelle à préciser contrairement à ce qui a été affirmé (TéléCinéObs, Le Point…), que le message défendu dans le film ne saurait décemment être interprété comme une apologie du masochisme.

Le masochisme est d’abord narcissique. « Je souffre parce que ça me plaît » est le leitmotiv du milieu. Je prends du plaisir à souffrir (faut-il voir dans la souffrance et le sexe les deux versants d’une humanité déchue, croisement entre l’éros et le thanatos ?), et à procurer du plaisir à celui qui aime me voir souffrir. L’aboutissement du cercle masochiste s’opère dans la circularité d’un retour à la source : l’homme, qui n’accepte la souffrance que s’il en tire profit.

En est-il de même pour le christianisme ?

« Savoir se renoncer », prescrit Saint Jean de la Croix. Dans la digne continuation du message évangélique, le saint invite à assumer toute sa souffrance pour autrui, pour l’Autre. Le plaisir personnel (la fierté par exemple), due à l’imperfection de la nature humaine, n’est, pour le chrétien, qu’une malheureuse conséquence du péché originel, qui empêche l’homme de « mourir à soi-même. »

Pour user d’une terminologie en vogue, on peut affirmer qu’à l’amour captatif du masochisme le christianisme oppose un amour oblatif.

C’est cet amour que veut défendre Mel Gibson, dont les propos précités témoignent d’une volonté d’exposer la pellicule à la lumière de son Dieu.

Enfin le catholique pratiquant pourrait craindre de voir ses méditations ou contemplations parasitées par les images du film.

La première chose est que l’objection vaut pour la moindre représentation de la passion. Tableaux, images et crucifix sont autant de supports à la méditation puisque d’une part personne aujourd’hui n’a été le témoin direct de la passion, et d’autre part l’imaginaire est constitué d’images.

Ensuite on peut affirmer sans trop de risque que les images, quoique marquantes, sont assez transparentes. La neutralité des acteurs (personne, exceptée Monica Bellucci, n’est véritablement célèbre) permet de laisser l’imagination libre, sous réserve bien entendu d’une sensibilité exceptionnellement sensible.

La passion se veut donc le message d’un Dieu à son peuple, message que l’on renie ou que l’on accueille sans jamais oublier que l’art ne peut être envisagé sans l’artiste.

En bref, âmes sensibles abstenez-vous… Dommage…

Le premier souci annoncé est un souci historique. « Quand on s’attaque à une histoire aussi connue, et qui fait l’objet d’un si grand nombre d’idées préconçues, la seule option qu’on a, est de respecter le plus fidèlement possible les faits et sa propre façon de les exprimer sur le plan artistique. C’est ce que j’ai essayé de faire » (Mel Gibson, Dossier de presse).

Catholique pratiquant, Mel Gibson est donc persuadé que les Evangiles sont historiques et que les faits qu’ils relatent ont réellement existé. Par conséquent ce sont ces textes qui vont servir de support au scénario.

Voilà qui rappelle certaines critiques dirigées contre le film qui prétendent que Jésus n’a pas existé, ou qu’il était un simple homme qui aurait mieux réussi que les autres. On peut en effet ne pas croire aux Evangiles mais dans ce cas il suffit de ne considérer l’œuvre que comme adaptant un « roman » au cinéma.

Quoiqu’il en soit, Mel Gibson a voulu une transcription la plus fidèle possible des Evangiles : le pari est-il gagné ?

Pour y répondre, il faudrait trouver dans le film quelque chose qui contredise les Evangiles. Or il semblerait que le seul passage qui contredise vraiment l’Evangile soit le reniement de Saint Pierre dans la tourmente d’une nuée d’accusations, au lien que ce soit « paisiblement » au coin d’un feu. Pour certains c’est « un exemple de liberté créatrice prise par le réalisateur afin de donner davantage de corps à l’émotion suscitée par le drame qui se joue en Pierre, le chef des disciples et le futur chef de l’Eglise. » (in Guide de la Passion, Ed. Téqui, 2004).

Faut-il alors lui tenir rigueur de cette licence artistique ? Les spectateurs apprécieront…

Confronté aux inéluctables silences des textes, Mel Gibson a dû combler les vides en s’aidant de deux sources : la tradition d’une part, et les visions des soeurs Catherine Emmerich et Marie d’Agreda d’autre part.

Là encore, on peut ne pas accepter les deux sources comme étant historiques (ce qu’à notre connaissance d’ailleurs personne ne prétend). En pareil cas, soit on déplore qu’un artiste ait le choix de ses muses, soit on accepte les choix de l’artiste et on regarde si l’œuvre est fidèle à sa volonté.

En ce qui concerne la tradition (les clous dans les mains, par exemple, alors qu’ils ne pouvaient être que dans les poignets ; le portement de la croix entière, alors qu’il est vraisemblable que, comme tous les condamnés, Jésus n’a eu que le patibulum à porter), la marge d’interprétation est quasi-nulle, ce qui rend difficilement contestable le travail de Mel Gibson sur ce point.

Quant aux visions des religieuses, la difficulté était de percer le plus profondément possible, au travers des descriptions des voyantes, le mystère qui entoure toute manifestation divine. Mais les descriptions du texte étaient suffisamment précises pour que là encore le réalisateur aliène un peu plus sa liberté d’artiste.

Cette adéquation aux Ecritures pose fatalement la question de la violence du film. On décèle ici la frontière ténue mais réelle qui existe entre l’historicité et le réalisme.

Partant du principe que les Evangiles (et le Suaire de Turin ?) sont historiques, Mel Gibson transcrit les atroces souffrances que Jésus aurait endurées. Pour Gibson, ces souffrances sont historiques mais sont-elles pour autant réalistes ?

Eliette Abecassis, dans l’ émission Cultures et Dépendances de France 3, le 7 avril 2004, s’indignait de ce que Jésus n’aurait jamais pu monter au calvaire avec de telles souffrances.

Cette indignation est partagée par bon nombre de « penseurs », même chez les catholiques.

Là encore, foi et raison peuvent se marier sans difficulté pour corroborer la réalité des supplices. En effet, soit on ne croit pas que Jésus est Dieu (et le débat est alors infini puisque personne n’a en main les paramètres permettant de déterminer avec exactitude quel était le seuil de résistance physique de Jésus, inévitablement fonction des circonstances, du corps et même de la force psychologique du Christ), soit on le croit et résonne alors la phrase du prophète : « De la plante des pieds au sommet de la tête, il n’y a plus rien en lui de sain : ce n’est que blessures, meurtrissures, plaies vives » (Isaïe, Chap. I, 6).

Le théologien envisagera par ailleurs la question de l’union hypostatique en comprenant qu’à travers Jésus, la vie n’est jamais celle d’un simple homme. « De même que, chez un homme ordinaire, le corps est mû par l’âme, et l’appétit sensible par l’appétit rationnel, de même, chez le Christ Jésus, la nature humaine était mue et régie par la nature divine. » (Saint Thomas, in Somme théologique, Ia Pars, q.19, a.1). Pour un chrétien il va donc de soi que la résistance physique du Christ était « extraordinaire » au sens étymologique du terme.

A cheval sur la science et la Foi, le Suaire de Turin vient révéler aux croyants les traces extrêmement précises des tourments endurés par Jésus, dont certains vont même jusqu’à affirmer que Mel Gibson « est en dessous de ce que l’on déchiffre sur cette précieuse relique » (Maxence Hecquard, Directeur de la Revue du Linceul de Turin, cité par l’abbé Guillaume de Tanouärn, in Pacte n°84, 26 mars 2004).

Quelle difficulté y aurait-il dès lors pour le croyant de pénétrer à travers le film de Mel Gibson les écrits des deux voyantes, qui décrivent une pluie d’atrocités tombant sur la personne du Christ ?

Il apparaît donc que l’historicité se double d’un réalisme traduit par un nombre de sévices aussi élevé que pertinent, c’est-à-dire exempt de toute gratuité contre-artistique.

En outre certains ont vu dans ce film une multitude de symboles, tous plus fins les uns que les autres et dont la paternité volontaire serait attribuée à Mel Gibson. Quoique certains soient désirés et revendiqués par l’artiste (comme l’association entre la Cène et le sacrifice du Christ, fusionnés dans l’Eucharistie), la prudence commande de n’en présenter la plupart que comme des interprétations personnelles certainement très belles mais n’ayant rien à voir avec la volonté réalisatrice.

En fait, il semblerait que la plupart des symboles soient à peine dévoilés pour que chaque âme se sente touchée à sa façon. Ainsi, par exemple, qui ne s’est posé la question du bébé hideux dans les bras de Satan pendant la scène de la flagellation ? S’agit-il d’une figure de l’humanité déchue ? De l’antéchrist ? Le silence du dossier de presse prête à penser que Mel Gibson a voulu effleurer l’abstraction de l’art, en aiguillonnant la subjectivité de chaque spectateur, enclin à ne découvrir dans cette scène que ce à quoi son expérience spirituelle lui donne accès.

Dans le même ordre d’idée, on peut citer le serpent écrasé à la tête par Jésus au jardin des oliviers ou les gros plans sur l’oiseau perché sur la croix du mauvais larron.

Là encore il s’agit d’un choix artistique qu’on ne saurait condamner sans renvoyer à une triste époque où les livres flambaient pour n’avoir pas respecté les consignes d’une quelconque intelligentsia.

Quoiqu’il en soit, au vu de la profusion d’interprétations toutes plus belles les unes que les autres qui ont pu fleurir tant sur la toile que dans les revues, il semblerait que ce symbolisme porte un fruit qui dément formellement et en toute objectivité les accusations de haine prêtée aux panégyristes du film.

Mais la réussite de la réalisation ne doit pas masquer l’insuffisance artistique de certaines scènes.

Ainsi en est-il du ralenti montrant Pierre tranchant l’oreille d’un des serviteurs venu l’arrêter, dont on pourrait penser qu’il témoigne d’une impuissance à faire comprendre autrement la situation au spectateur (par le jeu des acteurs, par exemple).

La scène de résurrection prend par ailleurs des airs de Terminator dont l’américanité n’a pu que malencontreusement fêler le recueillement des salles françaises.

D’aucuns pourront enfin regretter la présence d’une musique trop envahissante, qui n’a pourtant souvent pas su inspirer à ceux qui la dénoncent un souvenir fatigué des scènes qu’ils auraient préféré plus nues. Question de goût…

Si l’historicité et le réalisme sont bien les composantes de la du film, l’opportunité de la démonstration réaliste relève d’un débat supérieur : celui de la moralité de l’œuvre. Si un acte sexuel est par exemple méritoire dans un couple légitime, il va de soi que montrer cet acte à l’écran pose la brûlante question de sa pertinence.

Y aurait-il eu quelque indécence à montrer aussi crûment ce que le Christ aurait enduré pendant la passion ? Ne faudrait-il pas préférer le dépouillement d’un Pasolini oud’un Rosselini à l’hémoglobine d’un Gibson (« Il y a moins de grâce dans toute La passion du Christ de Mel Gibson que dans un seul plan de l’Evangile selon Saint Matthieu de Pasolini » Le Monde) ?

En réflexion préliminaire, il faut noter que la réponse est en partie dans la question, car la préférence n’est pas la reconnaissance du bien, mais celle du mieux : préférer Pasolini n’est pas condamner Gibson.

Alors faut-il jeter la pierre à Gibson ?

Ainsi que l’affirme Saint Thomas, « Le théologien considère les actes humains en tant qu’on y trouve du bien et du mal, du meilleur et du pire ; or nous verrons que cette diversité tient aux circonstances » (Ia IIae, art. 2, question 7). La Passion ne doit donc pas être considérée en elle-même mais dans son contexte. Elle n’est pas du temps du Code Hays, mais de celui des Soldat Ryan, ou des Orange Mécanique. Elle est dans le siècle du réalisme outrancier, où des écrans se répand au grand prétexte de « la vérité à tout prix » une nappe gluante de violence et de sexe noyée dans des bandes sonores dont le fracas est à mille lieux de la paisible tourmente où le sauveur resplendit de souffrance. Habitué à la violence sensuelle et vengeresse, le spectateur lambda ne peut qu’être décontenancé par le massacre injustifié d’un Dieu fait homme qui, plutôt que de venger un droit qui n’a jamais été meilleur, préfère être conduit à l’abattoir par amour pour les hommes qui le persécutent. Quand La Passion montre le déchaînement des hommes contre un agneau sans aucune rancune, la plupart des films contemporains ne montre les tourments d’un innocent que pour annoncer la vengeance impitoyable d’un héro qu’on fera passer pour intègre.

C’est donc un fait que le film ne trempe pas dans cette violence malsaine, mais bien plutôt dans une violence transcendée. L’est-elle seulement pour les chrétiens ? Dire cela, c’est réduire le message évangélique aux seuls chrétiens. Le message de la violence supportée par amour pour l’autre n’est-il pas ce que le Christ est venu annoncer aux défenseurs invétérés de la loi du talion ? Qui était chrétien quand le Christ délivrait son message évangélique, ce même message que le film revendique ?

On a accusé Mel Gibson d’avoir occulté la quintessence de ce message. Puisque l’écoute est le début de la tolérance, écoutons-le : « Mon plus grand souhait est que le message de cette histoire de courage et de sacrifice extraordinaires puissent inspirer la tolérance, l’amour et le pardon. Il ne fait aucun doute que le monde dans lequel nous vivons a besoin de ces sentiments. » (in Dossier de presse).

Avant même de se demander si la violence du film était légitime, il fallait donc bien considérer que cette violence sort des sentiers battus par le cinéma hollywoodien.

Mais même transcendée la violence doit-elle être dépeinte de cette façon sur la pellicule ?

Il est en effet certain que le meilleur conseil qui puisse être prodigué aux âmes sensibles est celui de l’abstention. Pourtant « n’est-il pas paradoxal, ainsi que le note le Communiqué des évêques de France, qu’un film sur Jésus ne puisse être montré à des enfants ? »

La première remarque à faire est que beaucoup de choses vraies ne doivent pas être décrites à des enfants. On ne parle pas de l’enfer à un enfant comme on en parle à un adulte. Même avant La Passion, on ne parlait pas des souffrances du Christ à un enfant comme on en parlerait à un adulte. Cette remarque peut être étendue tout aussi sûrement aux choses profanes. On ne décrit pas les tortures nazis à un enfant comme on a pu le faire lors du procès de Nuremberg (n’en déplaise à certains instituteurs traumatisants). On n’explique pas à un enfant comment il a été conçu comme on peut le faire pour celui qui a acquis la maturité suffisante pour imprégner d’amour

la beauté de l’acte sexuel (n’en déplaise aux mêmes).

La description crue de la Passion du Christ doit donc être réservée à un public averti. Il est des gens qui, sans être enfants, peuvent ne pas se sentir prêts à voir de telles atrocités (réserve légitime sous la double condition d’être animé par une véritable humilité, et de la conscience que, comme pour une retraite, les mauvais prétextes feront toujours belles figures). Chacun est maître de sa personne. Mais la question qui se dessine alors est celle de savoir si même un public averti peut tirer profit d’un tel déferlement de violence.

En réalité, ce n’est pas la violence elle-même mais le vécu de celle-ci qui pourrait apporter un profit. Face à la violence, l’homme se livre à elle ou se défend. S’il opte pour la dernière réaction, vont s’élaborer des mécanismes de défense qui pourront prendre de multiples formes :

* Le non-croyant se trouvera face à une alternative de rejet (en se répétant par exemple que cela n’a jamais existé, ou en se rangeant au côté des bourreaux en dénonçant l’aspect irritant d’un homme qui croit dire des vérités dans un discours dépouillé de toute séduction rhétorique) ou d’acceptation (il admirera alors l’abnégation d’un homme qui va jusqu’à mourir pour un message auquel il croit).

Il va de soi que le film ne s’adresse qu’aux personnes susceptibles d’avoir le dernier type de comportement. « Avec ce film, j’ai voulu créer une œuvre d’art appelée à durer, et stimuler une réflexion profonde chez les gens qui verront ce film, quelle que soit leur origine » (Mel Gibson, in Dossier de presse). Autrement dit : on accepte ou on refuse le message, mais si on le refuse, on ne va pas le reprocher à Mel Gibson !

* Les croyants qui ont la maturité suffisante pour voir le film ne pourront quant à eux, s’ils sont authentiquement chrétiens, que suivre la prescription du Christ lui-même : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il se renonce lui-même, qu’il porte sa croix chaque jour, et me suive. » (Luc, 9, 23). Car la passion, pour le catholique, a valeur d’exemple. « Si Notre-Seigneur eût connu pour nous un autre moyen de salut, préférable à celui des souffrances, il nous l'aurait indiqué ; mais, en marchant devant nous avec sa croix sur les épaules, il nous a montré que, le meilleur moyen pour parvenir au salut, c'est de souffrir avec patience et résignation; et il a voulu nous en donner lui-même un exemple dans sa personne. » (Saint Alphonse-Marie de Liguori, Considérations sur la passion, Chapitre XI).

Cette observation en appelle d’autres.

D’abord elle explique qu’il ne soit pas gênant de faire un film sur la seule Passion du Christ, tant que les souffrances n’occultent pas la cause finale de ces dernières, à savoir le salut des hommes. D’où, d’ailleurs, les nombreux flash-back scandant le film et remplissant la double fonction de relâcher un peu la tension qui étreint le spectateur et d’expliquer le message d’amour porté par le Christ (cf. le sermon sur la montagne). Là encore Mel Gibson ne mâche pas ses mots : « j’ai vraiment voulu exprimer l’ampleur de ce sacrifice, dans toute son horreur. Mais je souhaitais également faire un film ponctué de grand lyrisme, de beauté et d’amour inconditionnel, parce qu’en fait, c’est ce dont il s’agit : une histoire de foi, d’espoir et d’amour. A mon avis, c’est la plus belle histoire que l’on puisse jamais raconter. » (in Dossier de presse).

Ensuite on peut se demander comment les chrétiens pourraient haïr les bourreaux du Christ si Ce dernier leur donne l’exemple d’un Dieu fait homme pardonnant ? Non seulement nulle part dans le film il n’est question de révolte de Jésus contre ses tortionnaires, mais il s’agit même du contraire puisque lors de son arrestation, le Sauveur va guérir miraculeusement l’oreille d’un garde.

Comment dès lors reprocher au film de fomenter une haine anti-juive (d’autant plus, comble du ridicule pour les défenseurs de cet argument, que dans le film les bourreaux sont à la fois juifs et romains, tandis que les victimes, elles, sont juives).

Sauf à confondre anti-judaïsme et anti-sémitisme… Toute personne qui ne croit pas à la religion juive est « anti-judaïste », puisqu’il considère, par définition, que le judaïsme est une religion fausse ou, au moins, que très partiellement vraie. Doit-on les condamner pour autant ?

Une telle confusion pourrait expliquer que tous les juifs ne se soient pas sentis offensés par le film de Gibson. En effet, comme le dit le Père Blais, Directeur du Centre Biblique Har'el, les juifs orthodoxes ont accusé le film avant même sa sortie et sans l’avoir vu, tandis que les juifs réformés ont été beaucoup plus tolérants (article consultable sur le site de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de Laval, Québec).

Certes un argument vient prétendre qu’ « indépendamment de savoir si le film est intentionnellement antisémite, il pourrait être utilisé pour conforter des opinions antisémites. » (Communiqué des évêques de France). Il est certain que ce film peut être utilisé pour conforter ce genre d’opinion, et qu’on peut donc l’interdire sur ce fondement. On peut aussi interdire la diffusion de La vérité si je mens, de Rabbi Jacob, de Anything Else, voire d’Une nounou d’enfer, qui peuvent tous être utilisés pour conforter des opinions antisémites. On peut également prendre ses cachets, faire un gros dodo et réfléchir à deux fois avant de pratiquer avec une légèreté dommageable une censure dont les conséquences peuvent vite devenir terrifiantes. Car si la liberté d’expression trouve sa limite dans l’utilisation frauduleuse que des tiers pourraient faire de cette expression, la parole risque fort d’être censurée (sous peine de sanctions pénales ?) comme elle l’a déjà été aux époques sombres de l’histoire de l’humanité…

Quant à dire que le film fait peser sur les juifs contemporains la responsabilité d’actes accomplis par leurs ancêtres, Michel de Jaeghere répond avec pertinence que « la bizarrerie est qu’on invoque une telle responsabilité pour inviter les chrétiens à la repentance pour les fautes que leurs ancêtres auraient commises. » (Le Figaro, 10 mars 2004).

Une ultime attaque est portée contre le film. Elle est exprimée par le Père Vallin, Secrétaire de la commission doctrinale de la conférence des évêques de France, dans sa Note doctrinale sur La Passion du Christ, film de Mel Gibson : « La croix que l’Eglise célèbre est celle que Jésus a demandé aux disciples de prendre sur leurs épaules pour le suivre et l’imiter. Or le film de Gibson montre la croix inimitable, repoussante, absurde. »

La première surprise vient du fait que l’on peut légitimement se demander quelle croix à « prendre sur ses épaules » ne serait pas repoussante. Qui aurait naturellement envie de porter quoi que ce soit ?

Le père Vallin semble expliquer cela par le fait que « François d’Assise, Jean de la Croix, Maximilien Kolbe n’ont pas embrassé une autre croix que celle de l’amour extrême, la croix glorieuse, la croix de vie. »

S’ils étaient encore en vie, les saints précités seraient-ils d’accord avec ces affirmations ?

« La volonté du Père fut que son Fils béni et glorieux, qu'il nous a donné et qui est né pour nous, s'offrit lui-même par son propre sang, en sacrifice et en victime sur l'autel de la croix; non pas pour lui-même, par qui tout a été fait, mais pour nos péchés, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. » (Saint François d’Assise, in Lettre à tous les fidèles, Deuxième rédaction)

Le fait de s’offrir en sacrifice et en victime est un exemple pour nous tous. Y’a-t-il quelque part trace d’une glorieuse croix de vie ? Saint François d’Assise nous inviterait-il à la repoussante croix sacrificielle ?

Dans le passage qui suit, Saint Jean de la Croix s’arrête tant sur la croix de vie que sur la croix de souffrance.

« Si l'homme, en effet, se détermine à prendre ce joug et à porter cette Croix, s'il se décide résolument à vouloir trouver et supporter par amour pour Dieu toutes sortes de travaux, il trouvera en tous une facilité et une suavité merveilleuse pour suivre ce chemin, dès lors qu'il est dénué de tout et ne désire rien. Mais s'il prétend avoir la moindre propriété dans une chose qui ait rapport à Dieu ou à la créature, il n'est pas dans le dénuement et le renoncement absolu; dès lors il ne peut entrer dans le sentier étroit ni le gravir. Voilà pourquoi je voudrai convaincre les personnes adonnées à la spiritualité que ce chemin qui mène à Dieu ne consiste pas dans la multiplicité des considérations, ni dans les méthodes, les exercices ou les goûts, bien que cela soit, d'une certaine manière, nécessaire aux commençants; mais dans une seule chose indispensable, celle de savoir se renoncer véritablement à l'intérieur et à l'extérieur, et de se dévouer à la souffrance par amour pour le Christ et à la mort complète de soi-même. » (Saint Jean de la Croix, in La montée du Carmel)

Il semble que bien loin d’opposer les deux croix le saint n’en considère qu’une, qu’on ne porte dans la joie qu’à condition « de se dévouer à la souffrance ».

C’est bien l’exemple que nous a laissé le Saint Maximilien Kolbe s’offrant à la fureur nazie à la place d’un père de famille, au coeur de cette croix « absurde » décrite par le Père Vallin, laquelle absurdité ne peut que faire penser à la fameuse déclaration de Saint Paul : « Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Gentils, mais pour ceux qui sont appelés, soit Juifs, soit Grecs, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui serait folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et ce qui serait faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. » (Cor. I, 25).

Ce que le Père Vallin appelle « inimitable », les Saints nous demandent de l’imiter, ce qu’il appelle « repoussant », ils nous demandent de l’aimer, ce qu’il appelle « absurde », ils l’appellent sagesse. Mais il ne faut pourtant pas se formaliser de tels propos, qui sont normaux dans la bouche d’un non-croyant.

La même conception faussée de la croix chrétienne appelle à préciser contrairement à ce qui a été affirmé (TéléCinéObs, Le Point…), que le message défendu dans le film ne saurait décemment être interprété comme une apologie du masochisme.

Le masochisme est d’abord narcissique. « Je souffre parce que ça me plaît » est le leitmotiv du milieu. Je prends du plaisir à souffrir (faut-il voir dans la souffrance et le sexe les deux versants d’une humanité déchue, croisement entre l’éros et le thanatos ?), et à procurer du plaisir à celui qui aime me voir souffrir. L’aboutissement du cercle masochiste s’opère dans la circularité d’un retour à la source : l’homme, qui n’accepte la souffrance que s’il en tire profit.

En est-il de même pour le christianisme ?

« Savoir se renoncer », prescrit Saint Jean de la Croix. Dans la digne continuation du message évangélique, le saint invite à assumer toute sa souffrance pour autrui, pour l’Autre. Le plaisir personnel (la fierté par exemple), due à l’imperfection de la nature humaine, n’est, pour le chrétien, qu’une malheureuse conséquence du péché originel, qui empêche l’homme de « mourir à soi-même. »

Pour user d’une terminologie en vogue, on peut affirmer qu’à l’amour captatif du masochisme le christianisme oppose un amour oblatif.

C’est cet amour que veut défendre Mel Gibson, dont les propos précités témoignent d’une volonté d’exposer la pellicule à la lumière de son Dieu.

Enfin le catholique pratiquant pourrait craindre de voir ses méditations ou contemplations parasitées par les images du film.

La première chose est que l’objection vaut pour la moindre représentation de la passion. Tableaux, images et crucifix sont autant de supports à la méditation puisque d’une part personne aujourd’hui n’a été le témoin direct de la passion, et d’autre part l’imaginaire est constitué d’images.

Ensuite on peut affirmer sans trop de risque que les images, quoique marquantes, sont assez transparentes. La neutralité des acteurs (personne, exceptée Monica Bellucci, n’est véritablement célèbre) permet de laisser l’imagination libre, sous réserve bien entendu d’une sensibilité exceptionnellement sensible.

La passion se veut donc le message d’un Dieu à son peuple, message que l’on renie ou que l’on accueille sans jamais oublier que l’art ne peut être envisagé sans l’artiste.

En bref, âmes sensibles abstenez-vous… Dommage…